文化財を守る志の継承

藤田美術館

1. 藤田美術館Webサイトの概要

藤田美術館は、美術品が明治維新後に散逸することを危惧した、明治時代の実業家・藤田傳三郎とその息子 平太郎・徳次郎によって蒐集された日本・東洋の美術・工芸のコレクションを核とする美術館です。

コレクションには国宝9件、重要文化財53件を含むものがあり、茶道具・古美術・書画などが中心です。

1954年に一般公開され、かつては藤田家邸宅の蔵を使用していた美術館で、大阪大空襲でも蔵は焼失を免れ、収蔵品を守りました。

2017年に施設建替のため長期休館し、新しい美術館として再スタートしています。

藤田美術館のウェブサイトは、コレクション情報・展示情報・来館案内・トピックスなどを体系的に掲載し、「あみじま茶屋」などカフェ情報まで網羅されています。

サイトは、来館者が「どんなものを見られるか」「どう行くか」「今何が行われているか」をスムーズに把握できる構造になっており、ビジュアルも豊かに使われています。

2. トップページについて

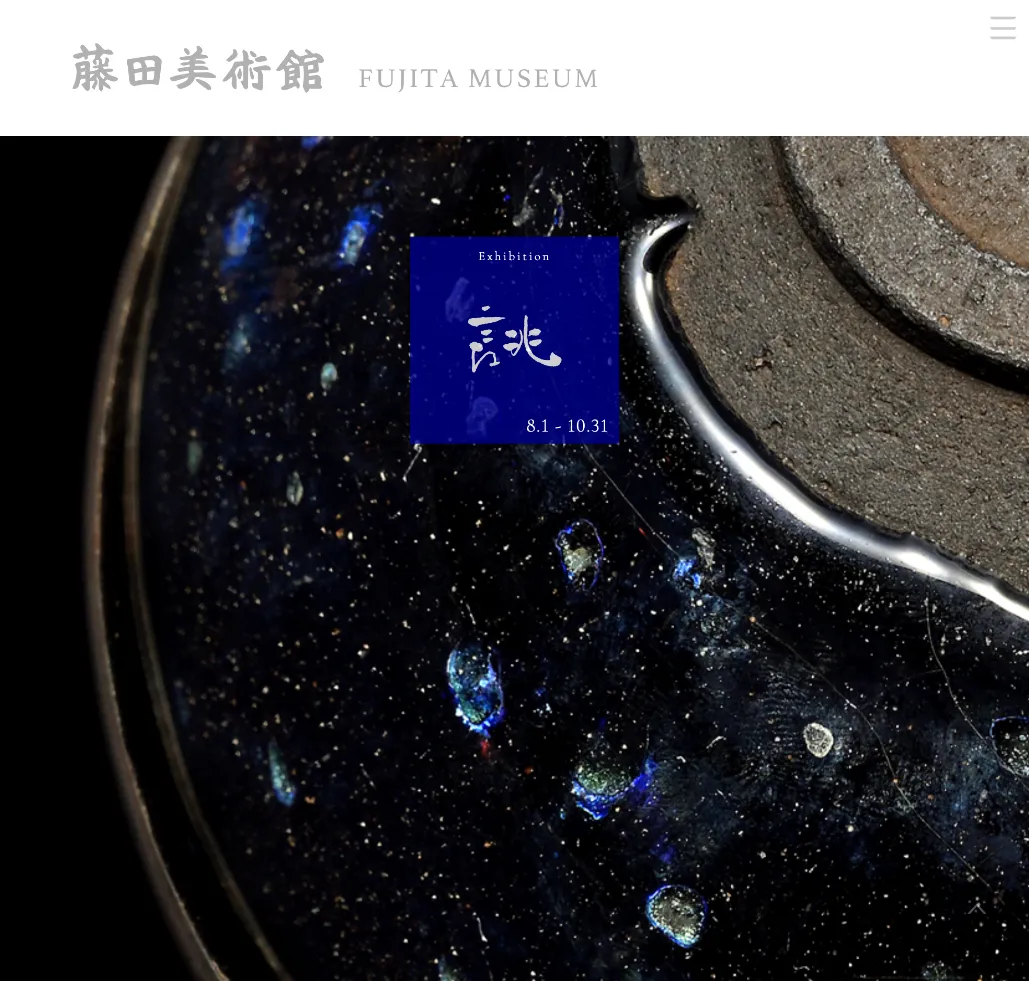

藤田美術館ウェブサイトのトップページのメインビジュアルは、その時期の展示内容からピックアップした画像がスライド表示されています。

ビジュアル写真は、光と影を意識しているのが感じられる精彩なものです。

現在は「国宝 曜変天目茶碗」がメインで、限界まで迫るようにして撮影されています。迫力あるアップの画像には、闇の中の星のような輝きが神秘的な光を放っており、すうっと心が引き込まれるように魅了されてしまいます。

もっとこの世界に浸っていたい、そう思う間もなく次の画像に移るような印象で、スライド切り替えのタイミングが早いようなのが少し残念です。

スクロールした先では、展示スケジュールや新着情報、トピックスなどのコンテンツが紹介されています。

3. Webサイトの特徴

藤田美術館ウェブサイトは、静謐で落ち着いたトーンを持ったサイトです。

イベントなども多く設定されているのですが、特に目立つようなアピールをすることもなく、淡々とお知らせベースで紹介されています。

サイトの色彩

背景色:白、または、淡いベージュ。

メインカラー:グレー。

サブカラー:青みがかった薄いグレー。

テーマカラー:現在は、赤、緑、青。鮮やかな原色ですが、そのまま使用されることは少なく、使用場面に合わせて透明度を設定(30%)して、背景の白と混じった、柔らかなパステルトーンの色調を表現しています。

透明度を変えて(50%)ホバー効果を出す演出もあり、大変興味深い色の扱い方だと感心しました。

サイト全体が白を基調にグレー系のテキスト、といった明るいモノトーン調が主となり、加えられる色彩は柔らかなトーンで、静けさと落ち着きを保っています。

テキスト表現

企画タイトルは漢字1文字で表されており、流れるような毛筆文字で表現され、日本文化の中で生まれた作品を展示する、この美術館の雰囲気をしっかりとイメージ付けています。

一方、文章に関しては、フォントで特段「日本らしさ」を強調するようなこともなく、一般的なゴシック体で読みやすさに配慮されています。

行間・字間は十分な余裕を持たせてあり、ゆったりと語りかけるような雰囲気を持っています。

歴史と美術館の意義

Webサイトの「About(藤田美術館について)」のページでは、傳三郎氏の蒐集の動機、蔵の歴史、所有してきた文化財を守って公開するという使命が丁寧に語られています。

これにより、「ただ展示を見せる場所」ではなく、「文化財保護の歴史を継ぐ場」「伝統と営みを伝える場所」としての美術館としての重みが伝わります。

選ばれた名品

国宝・重文など、名前と「来歴/背景/特徴」がある作品にスポットを当て、それらをトピックスや特別展示で前面に打ち出しています。

「国宝 曜変天目茶碗」などビジュアルとして魅力的なアイテムを中心に据えている印象で、来館へのアピールが期待できます。

コンテンツの充実

このサイトで、特に目についたのは、コンテンツの多さです。

展示品・収蔵品の詳細な紹介はもちろん美術館として当然のコンテンツでしょう。ただ、その切り口には工夫が見られます。

例えば最新の記事では、「般若」の「能面」を「悲しみと怒りの果てに」というタイトルで、インタビュー形式の文章で紹介しています。単なる学術的な紹介文ではなく、個性的なタイトルと、読み進みやすい文章表現で、閲覧者が「読者」として楽しめるコンテンツになっています。

また、「ART TALK」と題した対談や、「館長藤田のアート探訪」など、直接この美術館来訪に繋がらない様な記事も多く見受けられます。

これには、文化財保護の観点から、藤田美術館に限らず全国の美術館や施設を紹介し守りたい、という意識が感じられます。

同時に、この美術館が持つ志のファンを作るきっかけともなりそうです。

来館者の利便性・体験を意識した設計

来館案内ページには、アクセス情報、開館時間・休館日、入館料、音声ガイドの案内、コインロッカー・傘立ての有無、館内ツアーの時間など細かく情報が載っています。実際に訪れる人に「準備すべきこと」「どれくらい時間がかかるか」がイメージできる内容です。

その中でも、特に注目したのは「Live Camera」です。3台ものカメラで、館内の様子が映されており、展示室の様子や、混雑状況などが一目でわかります。

4. 蔵の美術館

私が藤田美術館を知ったきっかけは、元「蔵」で展示していた美術館を、その部材を再利用し活かしながら建て替えた、という情報からでした。

「蔵」の意匠がどのように現在の施設に継承されているのか、このサイトで詳細に紹介されていることを期待していたのですが、残念ながらほとんど触れられてはいませんでした。

展示施設自体にも価値があるだろうと思っているのですが、その点は訪れてから見て感じる必要があるのかもしれません。

作品展示と関係することではなくて申し訳ないのですが、個人的に残念に感じた部分です。

5. ユーザーインターフェース

藤田美術館ウェブサイトは、シンプルで演出を抑えた設計で、静かなトーンで美術館の雰囲気を伝えており、操作感にも利用者の視点から使い勝手や、見やすさに配慮されているように感じられます。

ナビゲーションの明確さ

グローバルナビゲーションメニューは、ページ上部にハンバーガーボタンで全面展開して表示されています。

柔らかいトーンの文字カラーはやや視認性に劣る印象ですが、余白を持って整理されており、展示一覧・来館案内・トピックス・About など、主要な情報へ迷わずアクセスできます。

多言語対応

英語と中国語に対応しており、言語切替も見やすい位置にあります。

情報の階層・導線

トップページから「現在の展示」「イベント」「特別展示」などへスムーズにリンクでき、「詳しくはこちら」ボタンが明瞭です。展示ページには会期・時間・展示内容などが写真とともに示されており、視覚+テキストで理解がしやすい設計です。

アクセシビリティと来館実用情報

来館時の交通アクセス、開館時間、休館日、入館料、キャッシュレス決済の推奨、音声ガイド、ロッカー・傘立てなどの施設案内がそろっており、実際に足を運ぼうとする人の疑問に応える内容がきちんとしている印象です。

レスポンシブ

スマートフォンでの閲覧にも対応した設計です。ナビゲーションもハンバーガーメニューなので、そのまま対応しており、閲覧の利便性は変わりなく提供されています。

ユーザーの体験を助ける工夫

展示ツアー(ガイド解説)の時間案内・予約不要であることの明示など、実際にその場でどう動けばいいかが想像できる情報があります。

特にLive Camera(館内の様子をライブで確認できる)は、来館前に状況を確認できる配慮で、このように訪問に際しての心配事を減らす工夫は各所に見られます。

6. サイトのターゲット

- 日本国内の一般来館者(文化財・古美術に興味がある人)

- 若い人/学生(19 歳以下は無料、また学校での学びなど教育目的での訪問者)

- 海外からの旅行者(英語・中文対応あり)

- 茶道や書画、日本の伝統文化に関心を持つ愛好家

- 学芸員・研究者など、コレクション・所蔵品データや展示の情報を求める人

- イベント・特別展、トークなどに興味を持つ人

まとめ

藤田美術館のウェブサイトは、品よく静かなサイトデザインの中で、「所蔵品の質・歴史性」と「訪問者への親しみやすさ」を両立しているような感じを受けました。

まず、冒頭の素晴らしいビジュアルは、展示品の価値を十分に伝えており、訪問者の心を掴む魅力に満ちています。

トップページ及び各展示情報ページでの写真配置、そしてテキスト表現も共に、行間・余白のバランスが良く、見やすく読みやすいです。

来館者に対して、ウェブ上で対応できることは可能な限り反映するといった意識が見え、お客様を大切にする美術館の心を感じました。

また、文化財を大切に守る意識がこの美術館のみならず、全国の施設に向けられていることが感じられ、創設者の志がきちんと継承されていることの証明のように思われました。

かつての「蔵の美術館」という言葉に導かれてのサイト訪問でしたが、静かな中に脈々と受け継がれてきた強い想い=志を感じ、また、収蔵品の素晴らしさに触れられたのは、私にとって予想外の収穫でした。