アマテラス石発見 – 3大学の発表形式の違いについて

「アマテラス石」発見特別企画:共同研究者所属 3大学の分析 Vol.4

1 アマテラス石発見のニュース

2025年8月、アマテラス石発見というニュースがネット上に流れてきました。

「アマテラス石」と名付けた新鉱物が専門機関に正式に認められた、という共同発表の情報です。

アマテラス石とは

発見者:東京大学物性研究所の浜根大輔技術専門職員、山口大学大学院創成科学研究科の永嶌真理子若手先進教授、高輝度光科学研究センターの森祐紀研究員、京都大学大学院理学研究科の下林典正教授、リガク・ホールディングスのグループ会社である株式会社リガクの松本崇グループマネージャー、アマチュア鉱物研究家の大西政之氏と田邊満雄氏からなる研究チーム

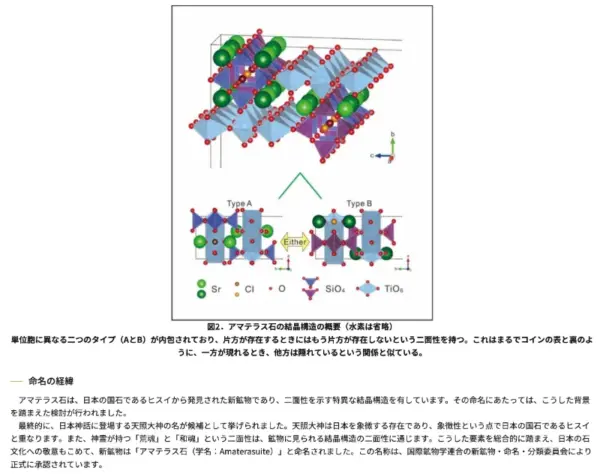

概要の要約:研究チームは、日本鉱物科学会により日本の「国石」に選定されている「ヒスイ」の中から、新種の鉱物(新鉱物)を発見しました。

日本神話に登場する天照大神の名を冠し、「アマテラス石(学名:Amaterasuite)」と命名しました。

アマテラス石は国際鉱物学連合の委員会によって正式に承認され、研究成果は、学術雑誌で2025年8月7日に出版されました。

関係3大学のサイト分析へ

私は、アマテラス石発見の情報をウェブサイトで確認して、同じ情報を同時に発信していながら、各大学に独自のテイストが出ているように感じました。

そこで、『056 東京大学』『057 京都大学』『058 山口大学』と続けてサイトの分析を行い、今回はvol.4として、大学の特色と、そこから生まれた情報発信の違いについて感じたことをまとめていきます。

2 各大学ウェブサイトの特徴と印象

1 東京大学

056 東京大学の分析ブログへ

東京大学公式ウェブサイトは、使いやすさに配慮しながらも、大学の品格を失わない「アカデミック」な印象を終始保っている、シンプルさが上品とさえ言えるようなデザイン設計だという感想を抱きました。

東京大学が国を代表する学術機関として専門性や体系性を示す必要があるからなのでしょうか、社会から求められるもの・期待されることに応えることに主眼を置いている印象を受けました。

例えさせて頂くと、「常に模範として振舞うことを期待されている生徒会長」といった雰囲気です。

色彩:スクールカラー=淡青

- 背景:白、薄いグレー

- メインカラー:ブルー系の濃淡

- サブカラー:銀杏色

ビジュアルアイデンティティで示される東京大学のブランドイメージ

- Structured=構造化

- Trustful=信頼感

- Inspiring=好奇心

2 京都大学

057 京都大学の分析ブログへ

京都大学公式ウェブサイトは、学術機関としての情報を包括的に提供する案内サイトとして、情報の整然としたまとまりと深みを感じさせる、シンプルで明快なサイト構成です。

その中にも、多様なデザインの学部サイトなどからは京都大学らしさ=「自由の学風」と、コンテンツ構成や文章からは伝わる表現、を意識しているという印象を受けました。

また、数々の業績を産んだ「誇り」と「伝統」への意識も強く漂っています。

色彩:スクールカラー=濃青

- 背景:薄いグレー、白

- メインカラー:濃青(PANTONE281C)

- サブカラー:金色

学部サイトはブルー系を基調色としながらも、背景を含めて独自に自由な色彩表現をしています。

基本理念及びVIで示される京都大学のブランドイメージ

- 自由と調和

- 国際展開:日本らしさの強調

- 伝統 と革新

3 山口大学

058 山口大学の分析ブログへ

山口大学公式ウェブサイトは、上記2大学と比較すると、研究機関という立場より、学生へ意識が向いている印象を強く受けます。

ゆるキャラや、大学のビジョンの提示に学生が描いたイラストを使用するなど、世間一般に親近感を抱かせる事に注力している様子が大変特徴的です。開かれた大学としての活動も顕著に見られます。

色彩:スクールカラー=孔雀緑(濃い青みの緑)

- 背景:薄いグレー、白

- メインカラー:孔雀緑(DIC-N863)

- サブカラー:豌豆緑(DIC-N836)

大学憲章で示される山口大学のブランドイメージ

- 発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場

- 共同・共育・共有精神の涵養:人材育成

- 公正・平等・友愛の尊重

3 各大学の特色が発表スタイルに与えた影響

共通事項として、同一の文言・画像を使用して新鉱物の発見を学術的にきっちりと伝えつつ、文化性や理論との橋渡し性を重視した報告文書です。

東京大学:専門性 × 模範 → 共同発表・研究成果報告

記事の発表:格式あるプレスリリース調

東京大学物性研究所の研究成果の紹介(プレスリリース)形式で掲載。

構成

研究成果報告として、詳細な内容と共にPDFを添付し、共同発表という面を重視している印象です。

特色

研究成果報告に徹し、添付されたPDFには、共同研究者の所属コーポレートマークが添付され、公文書的な意味合いを強く感じます。(冒頭の画像は、東京大学発表のPDFよりお借りしています。)

京都大学:自由の校風 × 誇り → 社会への広報ブランディング

記事の発表:メッセージ性を持つ大学広報

「研究ニュース」体裁で、大学広報として掲載。 教授コメント(下林典正氏)による「日本の国石への関心喚起」という語りかけが強く、社会へのメッセージ性を前面に。より親しみやすいトーンも感じられます。

構成

ニュース記事として「社会に開かれた研究成果」を示す使い方で、教授のコメントも交え読みやすく配されています。

特色

自校の研究者が関わった研究成果という点にフォーカス。読者(社会・一般)へのメッセージを通じた広報という観点が強いです。

山口大学:学生中心 × 地域性 →活動報告的に広く認知

記事の発表:親しみを感じる新着ニュース

山口大学の特徴として、学術成果の発表は「新着ニュース」として扱っています。本記事も、他の論文と同様に、「懇親会の様子」なども含まれる学内発信の一件として報告されています。

構成

氏名付きの研究者紹介が明確で、関与と貢献を強調しています。PDFの添付はなく、掲載誌のURLが記載されています。

特色

学術成果報告というより、研究者の活動の一端を示す広報のスタイル。

記事内容としては、同じ発表情報を共有しつつ、専門外の人を中心とした学内外への認知を意識したデザインでの紹介形式が感じられます。

また、校外も含めた研究者へのアクセス方法(Tel・E-mail)を明記しているのが特徴的です。

まとめ

今回、「アマテラス石発見」というニュースに接し、ふと感じた雰囲気の違いから4回連載を決め、各大学サイトの広範的な分析を経て、今回はアマテラス石の情報発信に注目して3大学を比較分析しました。

東京大学は、研究成果発表の場であることを重視した実直な発信、京都大学は社会への関心を喚起するメッセージ性を重視し、山口大学は学生・地域一般への発信という形をとる、といった多面的な発信がその違和感を生んでいたのだと気づくことができました。

国立大学という同じ背景を持つ3校が、同じ情報を発信しながらも、やはりそこには個性と発信意図の違いが生まれることが感じられ、大変興味深い分析になったと思います。